今年度、子ども達の進学にあわせて、色々変更しなければならないことが出てきました。

子どもが成長すると、生活スタイルが変わったり、持つものが変わったり。

収納方法を変えなければならないことが、多いですね。

毎日のことで変化したのは、お弁当です。

元々、2人(夫・長女)がお弁当。

さらに次男が高校生になり、お弁当が始まりました。

お弁当は毎日のこと。

使い勝手が悪いと、ストレスが溜まります!

整理収納アドバイザーとはいうものの、収納に凝ることは、あまりしない自分。

必要以上に凝らなくても大丈夫な、「量」を意識して解決することを、基本としたいから。

収納で嫌なことは、3つ。

- 簡単に戻せないこと

- サッと取り出せないこと

- 混在すること

簡単に戻せるということは、サッと取り出せるということ。

そのためには、しっかり「わける」

混在させないことが大切です。

よく使うものを収納する場所の場合。

収納方法を考える前に、ものの量を見直します。

収納に凝るよりも、収納内の「ものの量」を減らすことがポイント。

お弁当を持参する人数が増えたので、弁当箱も増えた今回。

「量」と「収納方法」で解決することに。

我が家の弁当箱の収納方法を、変更した様子です。

このような方へ

- 毎日、お弁当を作っている方

- 弁当箱の収納方法が、しっくりこない方

- 弁当箱の収納場所が、浅い引き出しの方

我が家の弁当事情

再びお弁当を作り始めたのは、コロナ禍から。

夫が外で食べることを嫌がり、持参することにしたから。

そのうち長女が高校生になり、お弁当が必要に。

当時は、弁当箱に詰める形でした。

そのため、弁当箱は2つ。

特に収納方法としての工夫は無し。

食器棚の浅い引き出しへ、ザックリと入れていただけです。

ところが、大学生になった長女。

朝がとても早いため、朝食を家で食べずに、大学で食べたいと言い出します。

それには「おにぎり」の方が良い、となり。

週に4日は、朝食分と昼食分。

週に2日は、昼食分を持って行くことになりました。

握る手間を省き、つぶれないよう、おにぎりケースへ詰める形に。

ところが、おにぎりだけでは足りないと、結局おかずも持参することになりました。

さらに次男は高校生。

お弁当が必要です。

二段重ねの大きな弁当箱。

教科書などの持ち物が多く、リュックへ入れずに別で持ちたいと言い出します。

最初は、弁当箱の種類と数が増えただけ、とザックリ収納でいましたが…

なんとなく使いにくい。

毎日のこととなると、段々ストレスに感じるようになりました。

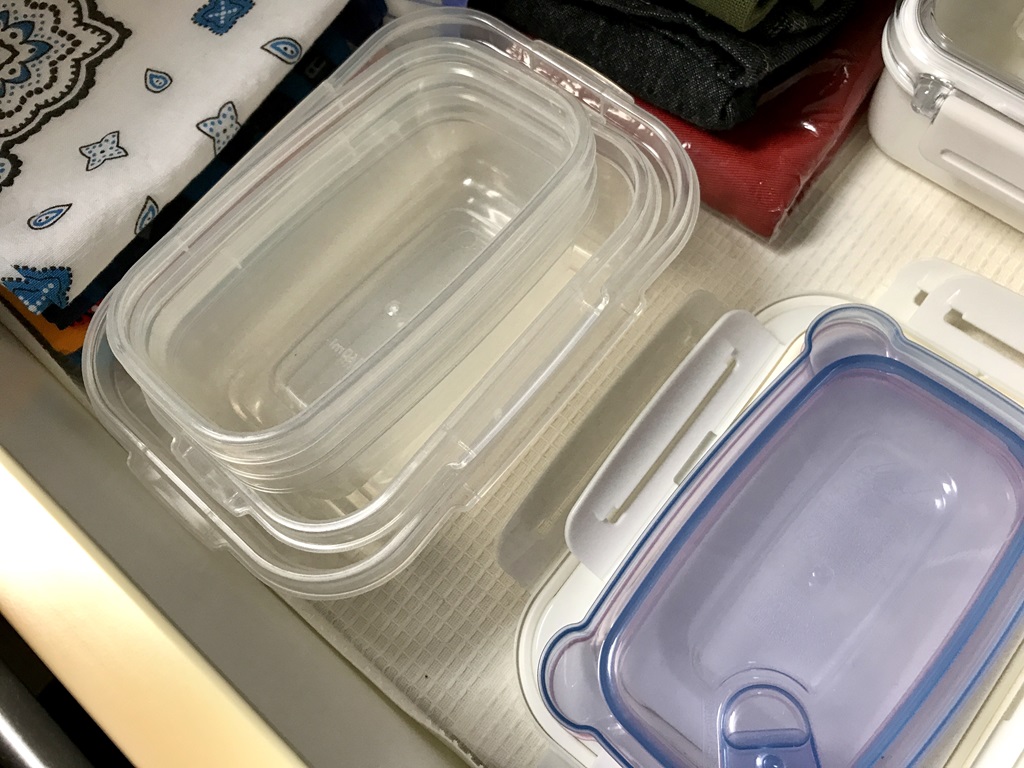

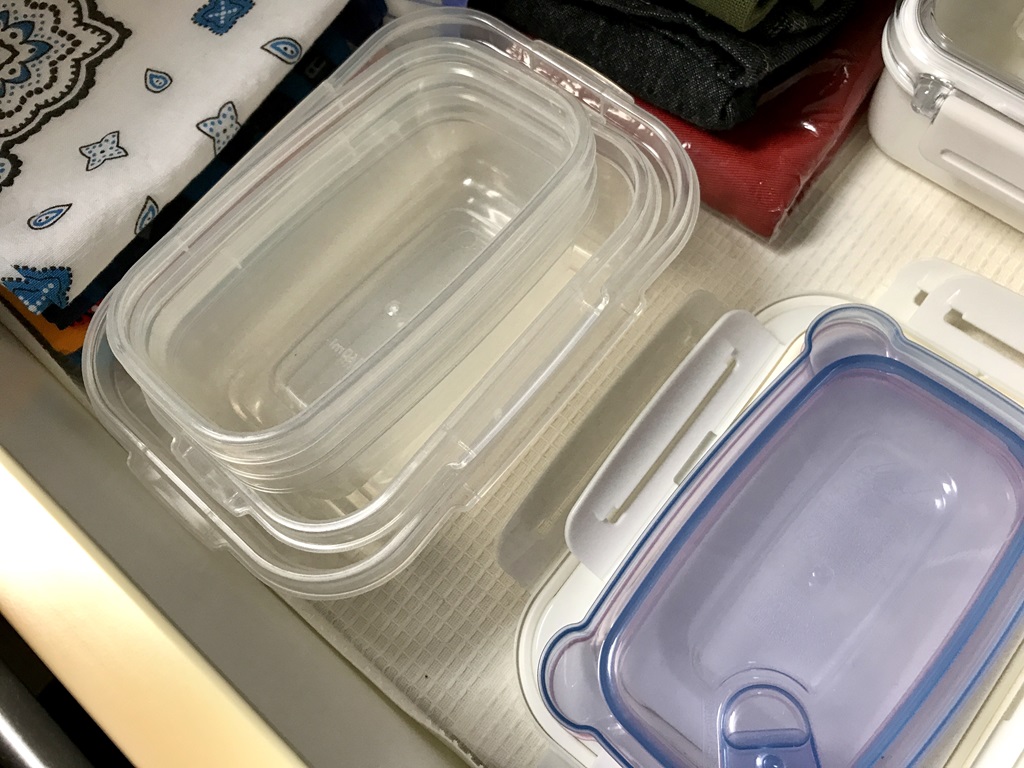

四角-scaled.jpg)

変わったことは、こちら

以前、使っていたもの

- 弁当箱…2つ

- 保冷バッグ…2つ

現在、使っているもの

- 弁当箱…2つ

- おにぎりケース…2つ

- タッパー…1つ

- 保冷バッグ…3つ

弁当箱の収納方法

収納場所は、食器棚の引き出し。

キッチン作業場の斜め後ろです。

振り返れば、すぐに手が届く距離。

高さは腰辺りで、かがむことなく開けられます。

同じ「弁当」の括りでも、弁当箱の中を仕切る、お弁当カップはキッチン作業場下の引き出しへ。

作業場で料理を詰める時に使うため、キッチン側にあった方が使いやすいから。

使う場所の近くへ収納すると、楽になります。

弁当箱収納の困りごと

最初は特に収納の工夫もせず、ただザックリ入れただけ(笑)

問題なく使えていたのは、長女の弁当箱が一段で、数が少なかったから。

蓋を下に置き、ケースを重ねるだけで、ストレスなく取り出せていました。

弁当箱が増えて気になったことは、二段弁当が2つになったからこそ。

2種類の二段弁当が区切られていないため、重なったり倒れてきたり。

これが、ストレスの一つでした。

また、弁当に関するものが急に増え、乱雑になったことも、使い勝手が悪くなった要因ですね。

弁当箱の収納方法

そこで弁当箱を、しっかり区切ることに。

使用したもの

- 無印良品「メイクボックス 1/4」

- 無印良品「スチール仕切り板」

- 100均「ブックスタンドミニ 2P」

- 100均「磁石用ステンレス補助プレート」

- 100均「超強力マグネット」

仕切りの作り方

貼る場所は、引き出しの手前側

寝かせて使用するので、裏側へ

入れるものの幅に合わせます

実は最初、弁当箱だけ仕切ったのですが、蓋が倒れるのが嫌で…

蓋と本体も仕切ることに。

仕切ることで、出し入れが楽になりました。

磁石を使うのは、引き出しの開け閉めで、仕切りが動かないようにです。

またこれなら、スペースの広さも変えられます。

引き出しが浅く、収納ケースへ「ザックリ入れる」には不向きな場所。

いずれ弁当も終わりがくるでしょうし、ピッタリの収納用品を探すのも面倒。

そのため、「収納ケースへ入れる」とういう方法は採用しませんでした。

深めの引き出しや、高さがある収納の場合。

かごなどにザックリ入れる方法も、良いかもしれませんね。

この時は、「探す」が発生しない量にすることが、ポイントですよ。

四角-scaled.jpg)

四角-scaled.jpg)

四角-scaled.jpg)

収納用品の「大きさ」と、ものの「量」のバランスに、注意してくださいね!

細かなことですが、二段弁当は大きいケースを上からかぶせて収納。

最初にご飯をよそうため、先に取り出すのは大きいケースだから。

ほんの少しのことですが、変わりますよ。

同じ理由で、タッパーも大きいものが上になるよう収納しています。

よく使うのは、大きいものなので。

また、おにぎり型は、無印良品の「メイクボックス 1/4」へ入れて。

収納内に余裕があるので、収納用品を使わなくてもよい気もしましたが…

この中、と区切ることで、サッと取り出しやすくなりました。

おにぎり型も蓋を下にすることで、サッと取り出せるようにしています。

Before→After

引き出し全体が、このような感じになりました。

Before

After

実は最初に、ここへ置かなくてもよいものを取り除いています。

見直したのは、エプロン。

子どもが大きくなり、学校で調理実習ということも減りました。

さらに、子ども達が家庭科で作ったエプロンも、結局は使わない(笑)

また、頂きものの生地が厚いエプロンたち。

洗濯して乾きにくいなど、使い勝手が悪いものは結局使っていない…

そんなことに気づけます。

本当に必要な数に絞ることで、スペースが生まれました。

片づけで、最初にすることは「整理」

要らないもの、使っていないものを取り除くことです。

これは、ちょっとの見直しであっても効果があります。

使っていないものが、使っているものを邪魔したり、圧迫していたりするケースは多いです。

特に、よく使うものを収納している場所で、使いにくさを感じたなら。

収納方法を見直す前に、「ここへ置く必要があるものか?」という見方をしてみてくださいね。

四角-scaled.jpg)

四角-scaled.jpg)

四角-scaled.jpg)

使わないものを別の場所へ移動させるだけでも、効果はありますよ!

水筒の収納方法

合わせて、水筒の収納方法も見直し。

というのも、種類と数が増えたから。

進学に合わせ、肩から下げるタイプの水筒ではなく、小さめの水筒に。

逆に、以前の水筒では小さく、新しく大きくするなど。

以前の水筒も、まだ処分とはいかないため、数が増えてしまいました。

収納場所は、弁当箱を収納している引き出しの一段下。

毎日使うので、仕舞うのは週末くらい。

基本、夜の間中、キッチンへ出しておき乾かします。

布巾で拭いても、すぐに仕舞いたくないものってありませんか?

我が家では、シンク横へ一時的に置ける場所を。

金物のザルを置き、こちらで完全に乾くまで置いておきます。

全部を乗せ切ることは難しく、曲芸なみのバランスで置くことも(笑)

帰宅時間がズレていますし、それぞれが帰宅後すぐに自分で洗うため、特に問題なく回っています。

しっかり乾かしたいので、水切りした水筒本体は、キッチン作業場へ朝まで並べて。

以前は↓こんな感じで…

家族の人数が多いと、ものの数も多くなるので大変です。

収納する時、蓋はセットせず。

なんとなく対で、ポイッと入れるだけです。

弁当箱と同じく、最初に整理。

間に2か所ほど仕切りを入れて、並べて収納することにしました。

よく使う水筒は、蓋を外したままポイッと入れることに。

水筒の数が多いので、色を変えて被らないように気をつけています。

収納する場所によって、また数によっても収納方法は変わりますね。

使う時の動作を意識して、収納方法を考えると良いと思います。

- 立てるのか? or 寝かせるのか?

- まとめるのか? or わけるのか?

探すがないように、動作が多くないように、戻すが簡単なように。

自分にとってはもちろん、家族にとって楽な方法が一番です。

まとめ

収納方法を考えるのは、「ものの量」が決まってから。

そして、誰にでも合う収納方法というものは、ありません。

家族構成、生活スタイル、家の大きさ、ものの量。

違いがあるからこそ、収納方法を真似ても上手くいきません。

方法を取り入れるというよりは、考え方や見方を理解する。

ヒントにするくらいが良いと考えています。

今回のポイント

- 収納内の、ものの量を適正な量にする(埋もれる、探せない量にしない)

- 戻す、取り出すが簡単になるなら「区切る」「わける」(必要性を考える)

- 毎日使うものは、動作がしやすい場所へ収納する

ものの量が少なければ、収納方法の工夫が必要ないことも多いのです。

だからこそ必要なのは、自分の暮らしを見つめることではないでしょうか。

どのような暮らしがしたいのか?

もちろん、理想も変わりますよ!

現実が変わるのですからね。

ぜひ、「今」を大切に、片づけに向き合ってみてください♪