片づけでは、「もの」の定位置を決めて、元へ戻すことが大切。

紛失を防ぎ、必要な時にすぐ出せるようにです。

もしも「戻せない」なら…

何か理由があるはず。

さらに片づけが苦手なら、なおさら「定位置」を決める必要がありますね。

定位置を決める時のポイント、戻せない場合の考えられる原因は様々。

その為、我が家でも悩ましい時があります。

特に片づけが苦手な長男にとっては、「定位置へ戻す」を習慣化するのも一苦労。

試行錯誤をしている、家の鍵の定位置についてです。

定位置を決めるとき

ものに決まった場所を与えることは、いわば「ものの住所が決まっている」ということ。

片づけでもよく言われます。

この定位置を決める時は、使う場所の近くが良いと考えます。

使う場所の側なら、すぐ使えて、すぐ戻すことが出来るからです。

その為、使う場所と、しまう場所が離れない方が良いとされます。

ただこの時、離れない方が良いとはいえ、考えたいのは「使う場所」

その場所が、「本来何をする場所なのか?」を明確にする必要があります。

例えば、ダイニングテーブル。

便利だからと色々な「もの」が集まったのなら。

食事スペースが狭くなり、逆に不便です。

- 何を目的とするのか?

- 何を優先したいのか?

考える必要はありますね。

戻せない原因が、どこにあるのか?

定位置を決めても、「戻せない」が発生した時。

何が原因か?考える必要があります。

考えられる原因は、

- 定位置の場所が適していない

- 戻す方法が面倒

- 定位置のスペースが狭い

- 定位置を忘れる

といった感じでしょうか。

定位置の場所が適していない

よくある原因としては、場所が適していないのではないか?ということ。

- 使う場所と、しまう場所が離れていないか?

- 高さは適しているか?

などチェックしてみることを、おすすめします。

また、その人にとって適していることが大切ですね。

戻す方法が面倒

蓋をしたり、目隠ししたり、奥まっていたり。

手間が多いと面倒になってしまいます。

また、中身が見えない収納用品や、扉の中へ入れてしまうと分からなくなることも。

隠す収納はやめて、パッと見て分かることも大切です。

定位置のスペースが狭い

収納は8割を心掛け、ゆとりがあることも大切です。

ぎゅうぎゅうになっていると、ものが重なって埋もれてしまいます。

特に、上からどんどん重ねてしまうと、下のものが死蔵品に。

そうならない為には、収納の場所に対し収納の仕方が適していることが重要です。

まずは、収納の中がパッと見て分かる量にしてみることを、おすすめします。

定位置を忘れる

なぜ忘れてしまうのか?が大切です。

- 場所が適していないから忘れてしまうのか?

- 習慣化が難しいのか?

場所が適していないから忘れてしまうのと、習慣化に時間がかかっているのでは対応が違うと考えています。

そもそも場所が適していないのなら、場所を変えれば出来るようになりますね。

習慣化が難しい場合は、工夫が必要。

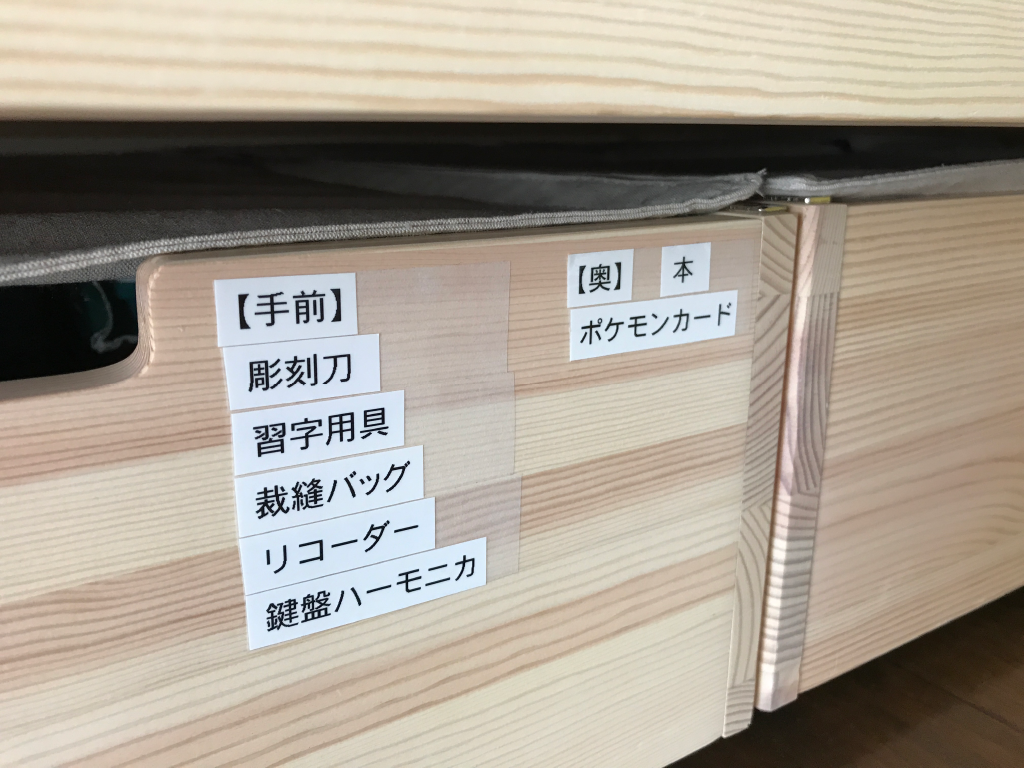

記憶に頼らずに取り出せるよう、ラベルを貼る方法も効果的です。

「見える」ことが大切だったりしますね。

家の鍵の定位置

我が家の長男は、そもそも習慣化に時間がかかるタイプ。

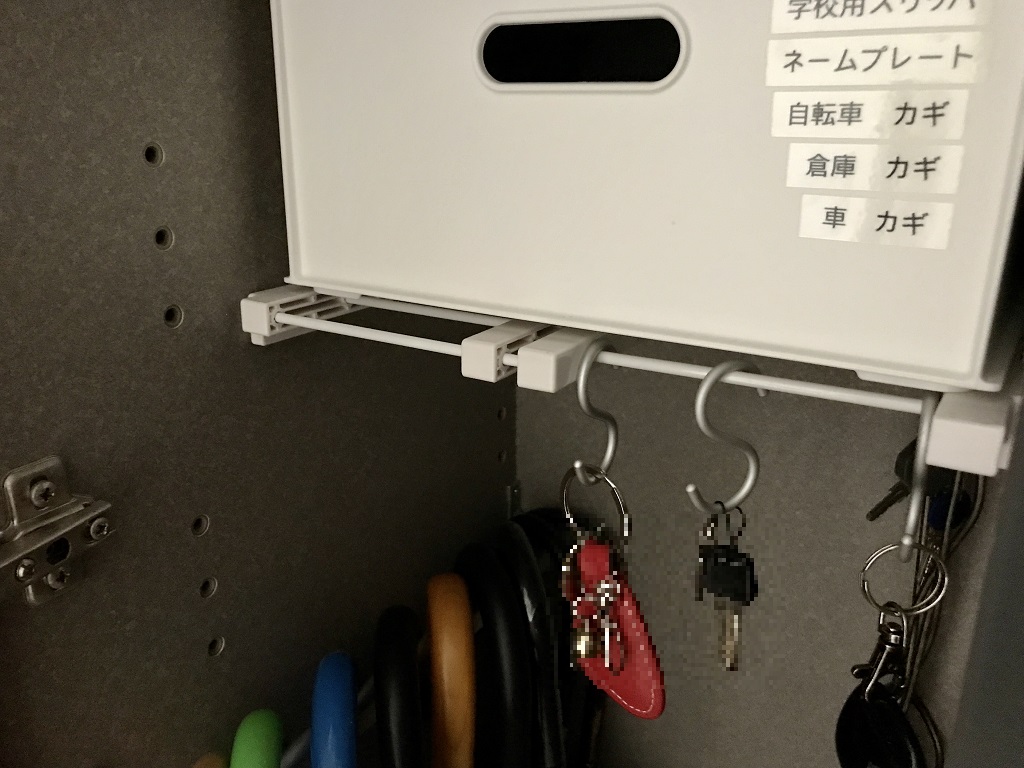

寮生活から戻ってきた時に話し合い、家の鍵の定位置を、玄関の下駄箱の中に決めました。

出掛ける時、サッと持ち出せるように。

靴の出し入れもするので忘れないし、便利。

ところが、「戻す」がなかなか出来ません。

家を出る時は、スムーズに持ち出せます。

ところが帰宅時。

鍵を開けて家に入った後、階段を上がった正面の部屋まで一直線。

持ってきてしまうのです。

大学から帰ったら、バイトから帰ったら、出掛けて帰ったら。

そのまま部屋の中、パソコンの机へ鍵を置いてしまう。

パソコンの机は広く、なくなる心配はあまりありません。

ですが次に出掛ける時、玄関で鍵を取ろうとすると…

もちろん無いので、靴を脱いで取りに戻ることに。

これは、玄関という場所が適していないのか?

と考えましたが、出掛ける時に取りに戻るのは面倒だから玄関が良いとのこと。

収納場所が扉の中なので、見えないから出来ないのか?

と考えましたが、防犯上、扉の中が良い。

結局、一番大事にしたいことは「鍵の場所がどちらに置いても決まっていること」となりました。

四角-scaled.jpg)

鍵が迷子にならなければ良し!

としました

そこで、つい持っていってしまう部屋にも、鍵の定位置を作ることに。

パソコンの机の横、タンスの上へブックエンドを逆さに置き、磁石付きフックを。

真っすぐ持って上がった時は、ここへ置くように。

こうして、定位置が2か所になりました。

彼が習慣化するまでは、様子見です。

習慣化を目指して

チェーンで鍵を、鞄に付ける方法も考えました。

確実な方法ですね。

ですが、使う鞄は3つ。

それぞれに付けると考えると…

時間がかかっても、定位置に戻す習慣を付ける方が良いのでは?

となりました。

定位置さえ決まっていれば、切り離して考えられます。

取りに戻る手間は、忘れた問題だと考えました。

出掛ける時に忘れるのか?戻す時に忘れるのか?

そう考えると、「玄関が便利」とは限らない。

忘れずに「ここ」から持ち出すことが出来れば、玄関ではなく「ここ」が適しているのかもしれません。

たとえ持って上がったとしても、そこにも定位置があれば探す必要はありません。

鍵が迷子にならなければ良しと受け止めることにしました。

困っていることは何?誰?

時と場合で、どちらに戻すかは本人任せ。

次第に場所が1か所になるかもしれないし、このまま2か所を行ったり来たりかもしれません。

本人は、取りに戻っても特に問題がないように見えます。

取りに戻ることが困り事、という訳ではないのかもしれないな~なんて思っています。

苦手をカバーする方法はいくつもありますが、どうしたいのか?という目的が大切なのだと思います。

最優先は、ものの迷子を無くすこと。

その為我が家では、このような方法となりました。

定位置を決める時、

- つい置いてしまう場所

- 最初に探す場所

なども良いと感じています。

「つい置いてしまう場所」→ その場所が楽・便利だから

「最初に探す場所」→ そこに置いたような気がする(場所の見当がつく)から

息子の場合も、つい置いてしまう場所が「定位置」なのかもしれません。

彼にとって、習慣化に時間がかかるのはよくあること。

苦手なことだと理解して、待つことも大切なのですよね…

苦手は苦手。

100%を目指さないことで、気持ちも楽に。

本人が困っていなければ良い!と考えれば、周りも楽に。

試行錯誤、上手くいかなければ変更可能なのが、片づけの楽しいところ。

一度で完璧を目指さず、実験感覚で最適な定位置を探してみるのも良いと思いますよ♪

※追記…2か月後(トータル3年半)、玄関で習慣化できました(笑)