我が家の子ども達4人。

先日、全員が春休みに入りました♪

この時期行うのは、教科書と1年間保管していた書類の整理です。

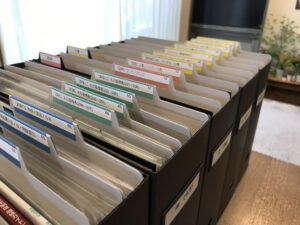

ホームファイリング®で管理している我が家。

個別フォルダへ挟むだけなので、破棄も簡単。

新学期に向けての準備、書類整理についてです。

ホームファイリング®で書類を管理

書類管理方法は、ホームファイリング®。

個別フォルダに挟み、立てて並べるだけ。

家中の書類を、この形で管理しています。

とにかく探しやすく、管理しやすい書類整理の方法です。

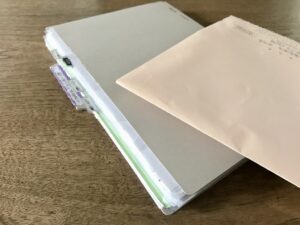

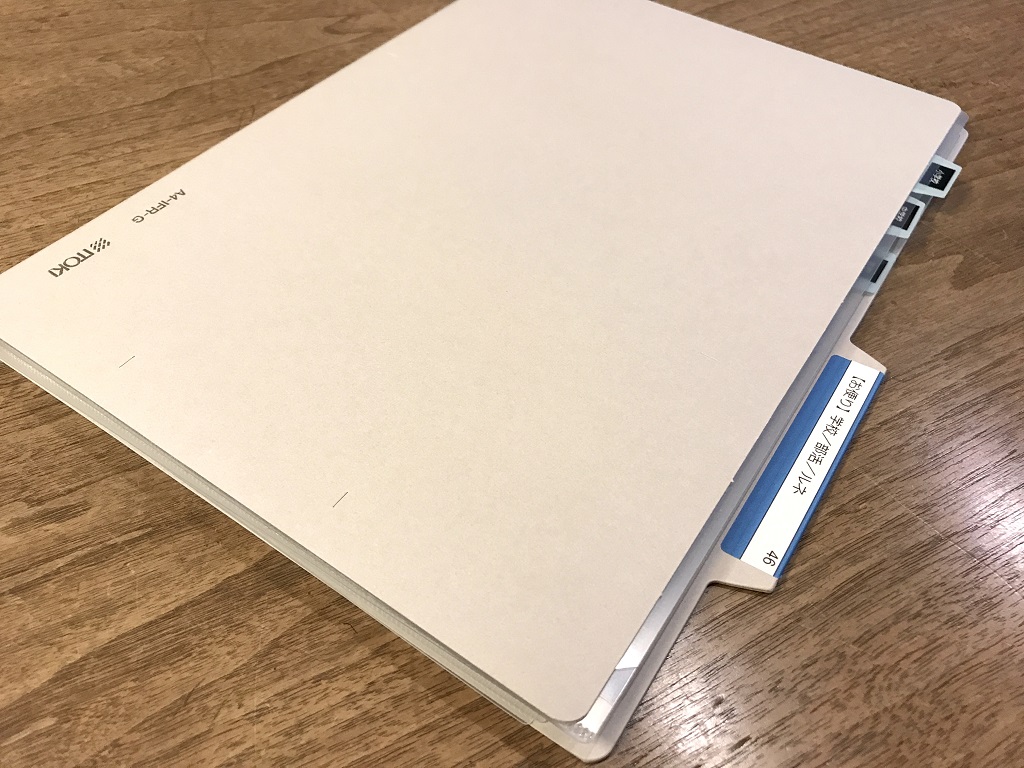

子ども達に関する個別フォルダは1年経つと、結構厚みが出ています。

書類を全て出してチェック。

必要なくなった書類は、破棄です。

基本、子ども達の書類は、毎年春にメンテナンス。

これだけで、書類管理を維持することが可能です。

春に行う書類整理の進め方

書類整理の進め方は、以下の順番で。

片づけとあまり変わりません。

キャビネットから、該当する個別フォルダを出す

個別フォルダから、書類を全て出す(1冊ずつ)

要らない書類は破棄

次年度も使う書類は、そのまま個別フォルダへ

使用しないけれど保存するものは、思い出ボックスへ移動

元の場所へ、個別フォルダを戻す

1)個別フォルダを取り出す

まず最初に、子ども達に関わる個別フォルダを収納から出します。

厚みが~💦

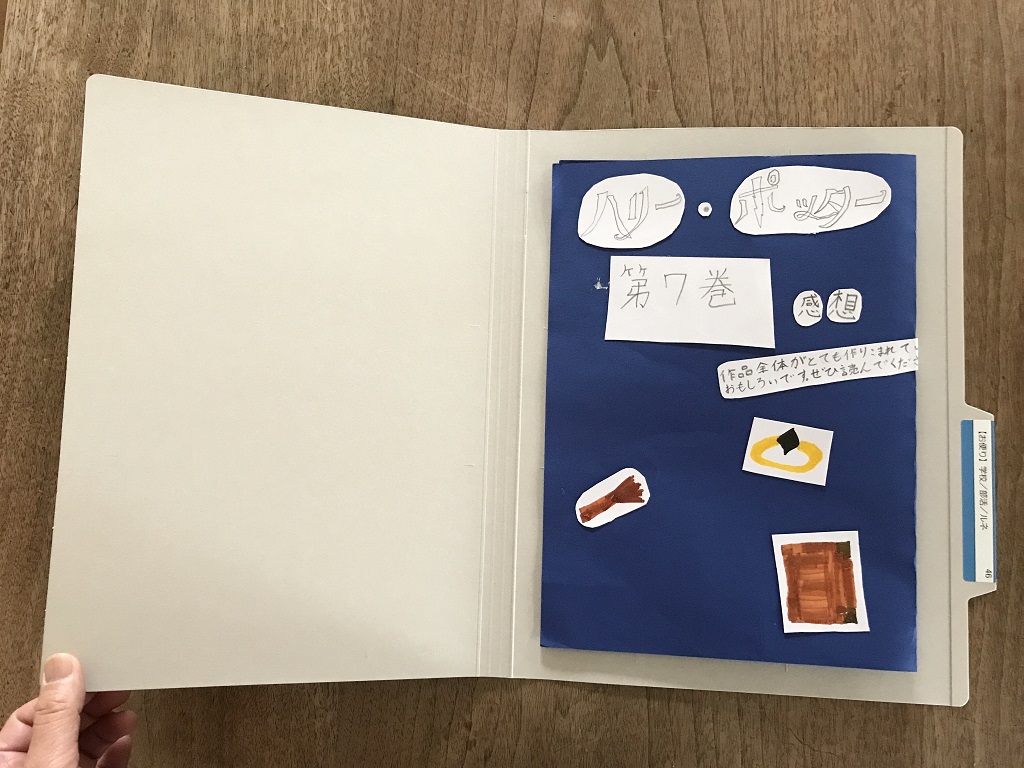

我が家では、気持ちが書かれた作文、観察日記、運動の記録など、授業の作品なども個別フォルダへ。

持ち帰った時に、要不要の判断はしますが、保管したいものをこちらへ入れています。

その為、年度終わり頃には厚みが💦

年度末まで…と頑張り過ぎてしまいました~(^^;)

取り出す時は、右手で個別フォルダの本体を持つことが基本。

つい、飛び出している「見出し」を掴みたくなるかもしれませんが、NG行為です。

見出しを掴むと、大切なタイトルが折れたり破れたりしてしまいますよ。

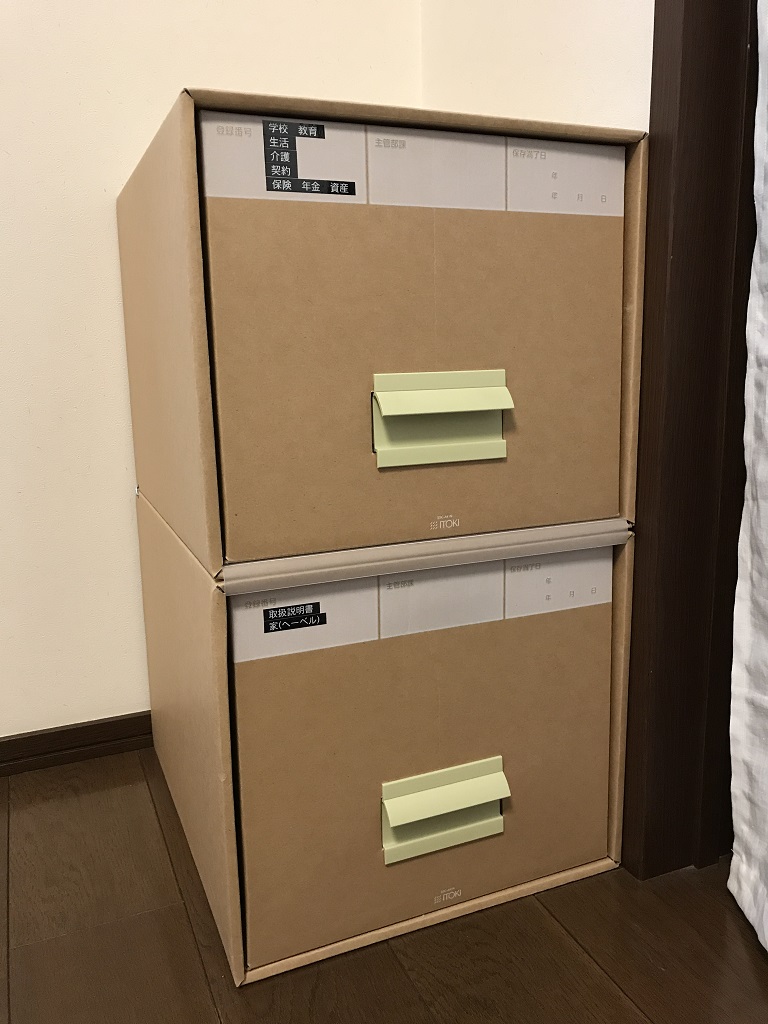

ちなみに我が家では、「イトーキ」の段ボール製キャビネットへ収納。

見た感じは可愛いのですが、出し入れが少し大変です。

上の引き出しは支えないと、引き出しが重い~💦

書類って、重いですからね。

ただ、「段ボール」というのが決め手に。

キャビネット自体の破棄のしやすさを優先しました。

個別フォルダを「ファイルボックス」へ入れる場合。

収納スペースとして、奥行が約32㎝ほど必要です。

書類は重いので、PP製のボックスや、紙製でも横幅が15㎝になると、とても重くなります。

書類を保管するスペースが必要なので、ご家庭に合った方法・場所を見つけてみてくださいね。

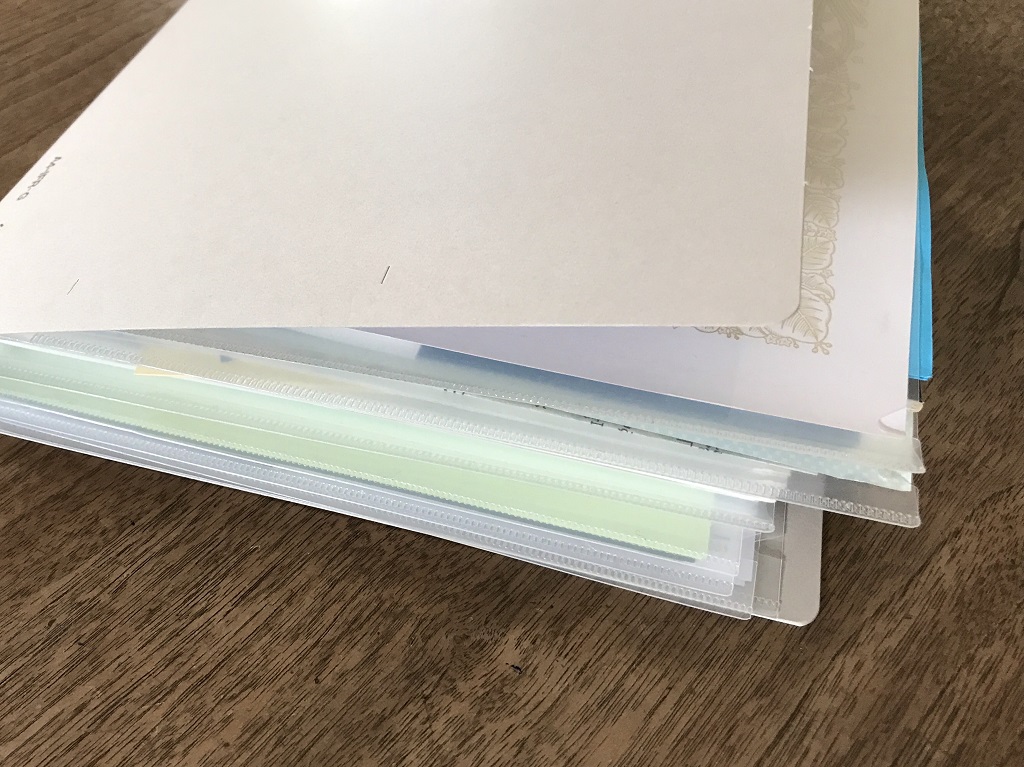

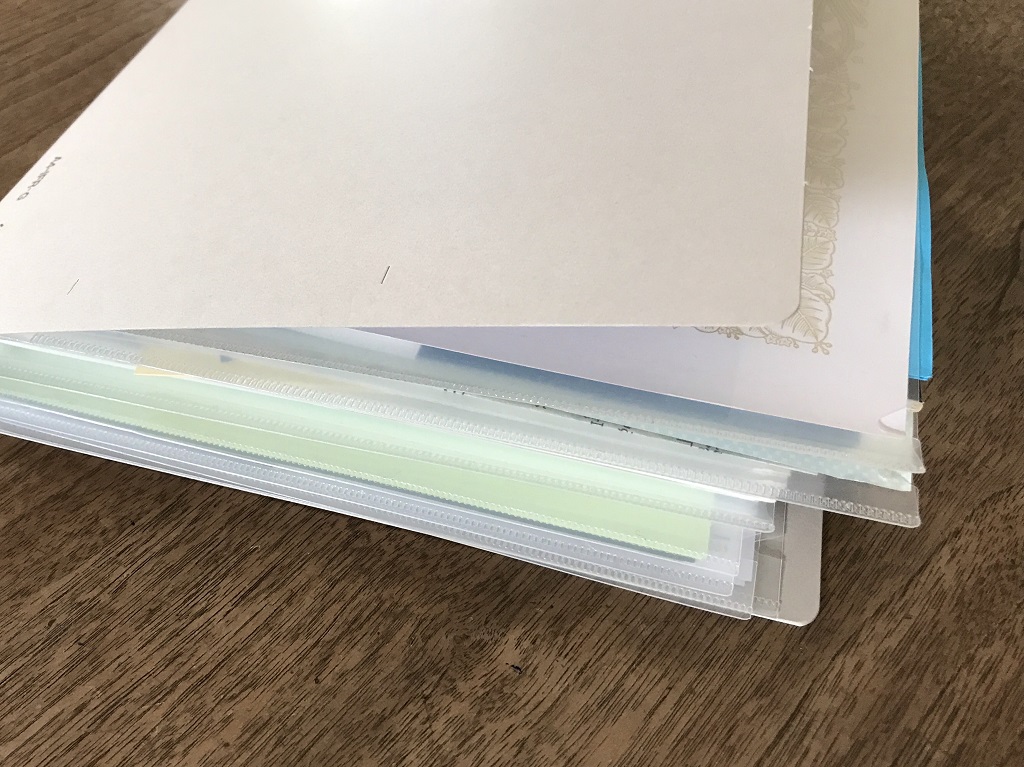

2)個別フォルダから書類を全部出す

個別フォルダの整理は、1冊ずつ。

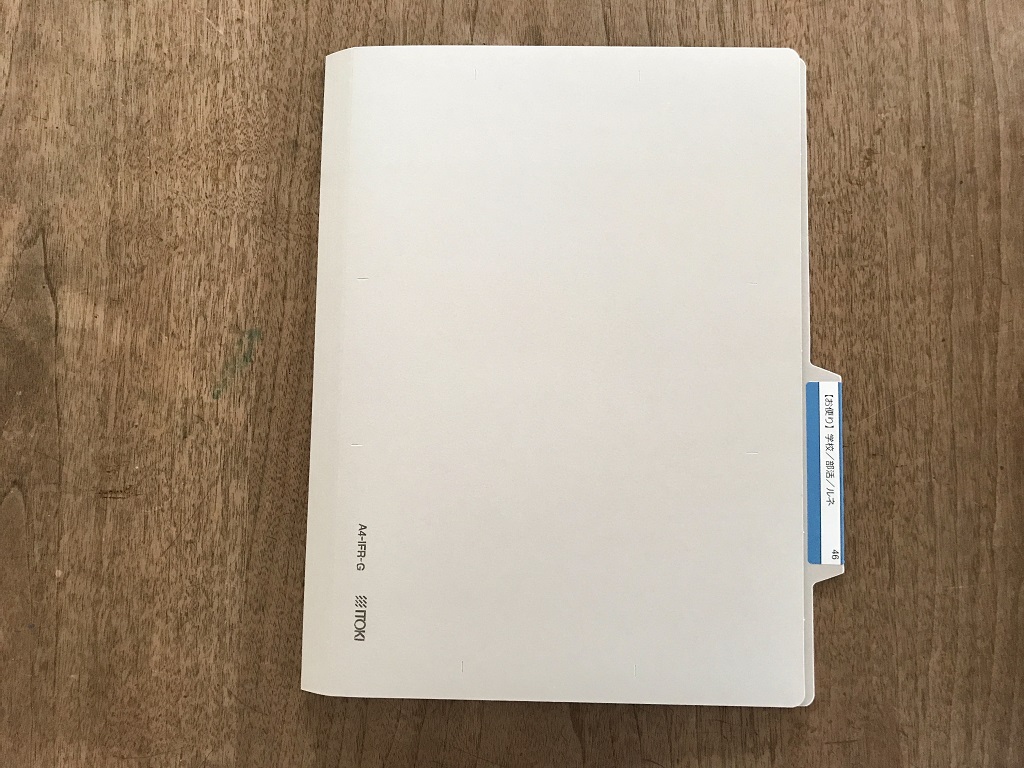

個別フォルダは、「見出し」の山が右下へくるように置きます。

そして、左手で表紙を開く。

このように、所作のルールがあるのは、中の書類が表裏・上下が入り交じることがないように。

書類の向きが揃うことで、作業効率も良く、ストレスなく作業できるのです。

所作のルールは、意外と見逃しがちなポイントでは?

実は、「投げ込み」式ではないのです。

個別フォルダごと取り出さずに、紙を上から入れるだけだと、問題が発生しやすく維持できないことも。

もちろん使いやすく、管理できるのであれば大丈夫。

ただ、基本的な扱い方があるのも、管理を楽にするためです。

慣れれば簡単なので、意識してみてくださいね。

3)要不要を分ける

要不要を判断、分けていきます。

書類を全部出すのは、全ての書類に目を通すため。

曖昧な書類を置いておかないためです。

つい、破棄することに意識が向きがちかもしれませんが、大切なのは「把握すること」

しっかり書類と向き合った方が、その後の作業や維持が楽になりますよ。

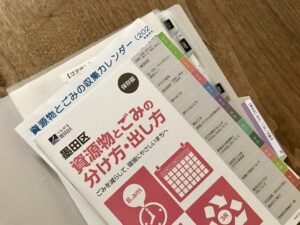

学校の書類には、一過性のもの・次年度に先送りするものがありますね。

毎年更新するものは、基本破棄。

その学年でしか必要としないもの、などですね。

次年度に先送りするものもあります。

それでも、破棄する書類は大量に出ました。

書類が破棄できない!そんな時。

「破棄した後、もし必要になったらどうしよう…」が多いような気がします。

「必要になった時に、再度手に入れることができるか?」

再び手に入れる方法を、明確にしておくことで解決できるかもしれません。

書類の破棄には、安心が必要なのですね。

再度手に入れる方法を知っていれば、判断しやすいと思います。

判断の基準としてみては、いかかでしょうか。

教科書や授業プリントは、子ども達それぞれが判断。

我が家の長女などは、また学校で手に入ると思っています。

そのため、破棄の判断がとても速い(笑)

何度も経験することで、上手になっていきますよ。

4)元の場所へ個別フォルダを戻す

個別フォルダから、「思い出」へ移動するものもあったりします。

思い出ボックスは、子ども1人につき1箱。

我が家では、学校から持ち帰った書類系の作品は、個別フォルダへ挟んでおきます。

そして、学年が終わる春に全体量を把握、選ぶように。

気持ちが書かれた作文、観察日記、運動の記録など、授業の作品などから厳選。

学校から持ち帰る成績表のファイルへ全てまとめ、思い出ボックスへ。

いつ頃からか、成績表はリフィルファイルで頂くように。

空きがあるので、保管したいものを一緒に入れて、そのまま利用・保管しています。

整理した個別フォルダは、元の場所へ戻し、新年度を迎えます。

学校関連の個別フォルダの整理は、このような感じです。

まとめ

新年度は慌ただしく、書類の量も多いです。

その為、新年度を迎える前に整理をするように。

この時期に整理をしても、新年度には更新されたりすることも…

ですが、この時期に書類全部へ目を通すことで、切り替えがスムーズになるのです。

新しい書類を挟む時に、破棄すれば良いだけになるから。

これも、書類を把握していたからこそ出来ること。

そして何よりも、個別フォルダがパンパンでは、使い勝手が悪いのです。

適切な厚み(約1㎝)には理由があります。

重みでタイトルが沈んで探しにくくなったり、個別フォルダ内の把握も大変に。

厚みが1㎝を超えたら、2つに「分ける」と良いですよ。

書類は、把握することが大切。

一区切りした今、ぜひ取りかかってみてくださいね♪

茶-300x225.jpg)